UP

【セミナー特集】若手社員のメンタルヘルス不調や離職をどう予防するか

目次

若手社員の離職とメンタルヘルス不調を防ぐ!効果ありの離職予防策とは?

近年、企業の人事担当者様から「若手社員の離職」や「メンタルヘルス不調」といった悩みをよく耳にします。

過去ご好評いただいたWEBセミナー『若手社員のメンタルヘルス不調や離職をどう予防するか』の講演内容から、具体的な予防策をご案内します。

若手社員を取り巻く現状:高まる離職率とメンタルヘルスの課題

厚生労働省のデータによると、近年、新規学卒就職者の就職後3年以内の離職率は上昇傾向にあり、企業にとって若手社員の定着は喫緊の課題となっています。

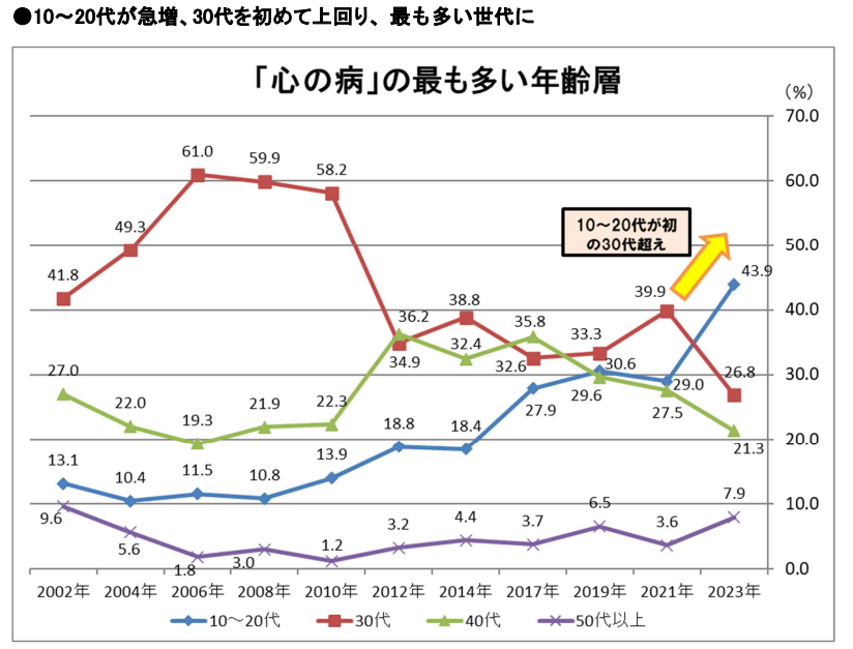

特に注目すべきは、メンタルヘルス不調者の年齢層の変化です。日本生産性本部の調査では、20代のメンタルヘルス不調者の割合が、これまで最も多かった30代を初めて上回りました。

この背景には、新型コロナウイルス感染症の影響が考えられます。

コロナ禍での入社やテレワークが普及したことにより、若手社員は対人関係を構築する機会が減り、仕事のスキルを十分に積み上げることが難しかった可能性があります。また、コロナ禍が落ち着き、出社へと回帰する変化が、新たなストレス要因となっている可能性も指摘されています。

若手社員が抱える「本音」と「不安」のギャップ

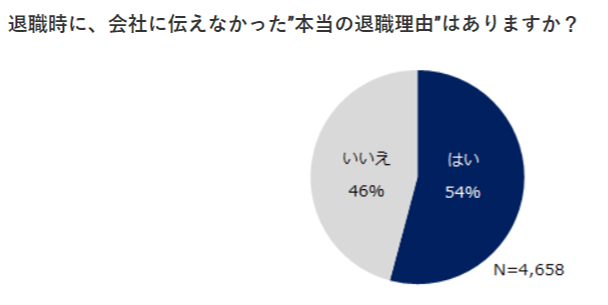

こうした状況の根底には、若手社員が「本音を言わない」傾向にあるという大きな課題があります。

エン・ジャパンの調査では、退職時に会社に本当の理由を伝えない人が半数以上に上り、その多くが「話しても理解してもらえないと思ったから」という理由を挙げています。

これは、上司が部下と適切にコミュニケーションを取っているつもりでも、部下側が既に「この人には話しても無駄だ」と感じ、内面でコミュニケーションを遮断してしまっている可能性を示唆しています。

結果として、予期せぬ突然の離職につながるケースも少なくありません。

さらに、若手社員は「不満はないけれど、漠然とした不安を抱えている」という特徴も持っています。

例えば、「このまま今の仕事を続けていて成長できるのか」「学生時代の友人と比べて差をつけられているように感じる」といった、自身のキャリアに対する漠然とした不安が顕著です。

彼らは、過度な業務負荷を避ける一方で、効率的に成長し、自身の価値観に合致する意味のある仕事で貢献したいという強い欲求を持っています。

企業が「働きやすい環境」を整えても、彼らが「成長できる環境」だと実感できなければ、離職につながる可能性があるのです。

「いい子症候群」に見る若手の特性

若手社員には、「いい子症候群」と呼ばれる行動特性が見られることがあります。

- 行動特性: 素直で真面目、言われた仕事はきっちりこなす優秀なタイプが多いです。しかし、自分の意見を言わず、質問せず、先頭に立たない傾向があります。場の空気を乱さないために演技をしたり、悪い報告をギリギリまでしないといった側面もあります。

- 心理特性: 目立ちたくない、人前で褒められたくない(個別・具体的に褒められたい)、人からの評価や感情が怖い、自分で決めることや責任を負うことにプレッシャーを感じる、といった内面を抱えています。

彼らは、丁寧で具体的な指導を求め、成果へのこだわりや情熱といった「圧」を感じることを嫌う傾向があります。また、無駄や理不尽、先の見えない仕事には長く耐えられず、「石の上にも三年」といった価値観は通用しにくくなっています。

会社からの「投資」は若手に「伝わっている」か?:知覚の重要性

企業側は、働き方改革関連法の施行や様々な制度導入により、働きやすさを改善しようと努力しています。

しかし、若手社員は「会社や上司が自分たちのことを考えて投資してくれている」という思いが「伝わっているか(知覚されているか)」が非常に重要です。

青山学院大学とSOMPOグループの共同研究では、従業員が経営戦略や人的資源管理(人事制度など)をどのように「知覚」するかが、自分のキャリア発達の認識や職務態度、ひいては退職意思に影響を与えることが示されています。

特に、従業員は会社全体よりも「上司」を組織の代理人とみなす傾向があり、上司から受けた待遇が会社への評価に直結しやすいとされています。

「知覚された組織的支援(POS)」という概念も重要です。

これは、組織が従業員の貢献をどの程度評価し、ウェルビーイングに配慮しているかについて、従業員が抱く信念を表します。

POSが高い組織では、離職意思の軽減、疲労や燃え尽き症候群の軽減、業績向上、創造的な提案の増加といったポジティブな結果が見られます。

関連記事・・・従業員の帰属意識を高めることは必要か?注意点も解説!

管理職の「ケア」が若手社員を救う鍵

若手社員のメンタルヘルス不調や離職を予防するキーマンは、やはり「管理職」です。

彼らは若手社員と直接接し、育成やマネジメントにおいて重要な役割を担っています。

しかし、管理職自身も目標達成のプレッシャーや多岐にわたる役割を求められ、相当に負荷が高いのが現状です。

そこで重要になるのが、管理職をケアする存在や仕組みです。

社内の保健師や看護師といった専門職が、管理職の健康面だけでなく、組織運営や事業運営のサポートも行う視点を持つことが推奨されます。

心理専門職による若手社員対応の具体例

- 若手社員全員との定期面談: 新入社員の時から専門職が定期的に面談を実施し、若手の本音や漠然とした不安を丁寧にヒアリング。セルフケア指導も行います 。

- 上司へのフィードバックとアドバイス: 若手社員のヒアリング結果を踏まえ、マネジメント面や職場環境の改善提案、接し方に関するアドバイスを行います。上司からの日常的な相談も受け付けます 。

- 人事への報告と提案: 若手社員全体の傾向や課題感を人事に報告し、研修テーマの提案や人事施策へのアドバイスを行います 。

- 不調者への早期対応: 面談を通じてメンタルヘルス不調の兆候が見られる場合は、産業医へつなぎ、個別のフォローアップに移行することで、深刻化する前に対応できます 。

このような専門職によるサポートは、若手社員が離職を決断する前に不安を解消し、本音を引き出す上で非常に効果的です 。

関連サービス・・・メンタル不調者/休復職者対応「LLax standard」

まとめ

若手社員の離職やメンタルヘルス不調の予防には、彼らが「本音を言わない」「漠然とした不安を抱えている」という特性を理解することが第一歩です。

そして、会社や上司の思いが「伝わる」コミュニケーションと、「成長できる」という実感を与える質の高い職業経験が不可欠です。

その鍵を握るのは多大なプレッシャーを抱える「管理職」であり、彼らを支える専門職の存在が、若手社員と管理職双方のウェルビーイング、ひいては組織全体の活性化につながるでしょう。

関連記事・・・ワークエンゲージメント(ワークエンゲイジメント)とは?