UP

【セミナー特集】「健康経営度調査フィードバックシートから見る、健康経営度調査の傾向と次年度対策」

セミナー配布資料・・・「健康経営度調査フィードバックシートから見る、健康経営度調査の傾向と次年度対策」

セミナー配布資料・・・「健康経営度調査フィードバックシートから見る、健康経営度調査の傾向と次年度対策」

2025年2月にオンライン開催された「健康経営度調査フィードバックシートから見る、健康経営度調査の傾向と次年度対策」セミナーは、フィードバックシートから読み取れる調査票の変更点に焦点が当てられ、次年度対策に活かすためのポイントがわかりやすく解説されたことで、具体的なアクションプランを立てるヒントが満載でした。

その内容を要約してレポートいたします。

講師:桜又彩子

SOMPOヘルスサポート株式会社シニアゼネラルコンサルタント

特定社会保険労務士。健康経営にかかわる法人向けコンサルティングやセミナー講師を務める。

「健康経営度調査」の現状と、フィードバックシートが示す傾向

セミナー冒頭では、健康経営優良法人の申請者数が年々増加し、それに伴い競争が激化している現状が共有されました。「ホワイト500」への認定は狭き門となり、わずかな偏差値の差が順位に大きく影響しています。

櫻又は、この競争激化の背景には、「健康経営度調査票」の評価基準の進化があることを強調しました。2014年度に始まった健康経営度調査は10年目を迎え、今後の方向性として以下の3点が示されています。

- 健康経営の可視化と質の向上

- 新たなマーケットの創出

- 健康経営の社会への浸透と定着

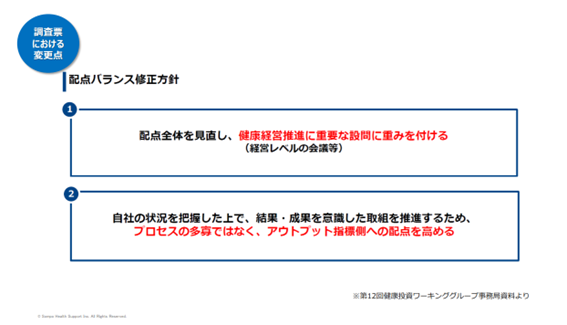

中でも、「質の向上に向けた意識調整(配点バランスの修正)」が調査票の点数に大きな影響を与えています。

具体的には、「健康経営推進に重要な設問(経営レベルの会議など)」への配点が増え、プロセスよりも「アウトプット指標」の配点が高まった点が挙げられます。

これにより、健康経営の戦略策定や経営層の関与、施策の評価改善といった項目で配点が増加しているとのことでした。

フィードバックシートを確認すると、例年通りの回答をしていても点数が伸び悩んだ企業は、この配点バランスの変更による影響を受けている可能性が高いと分析されました。

フィードバックシートから読み解く、企業が対応すべき3つの重要ポイント

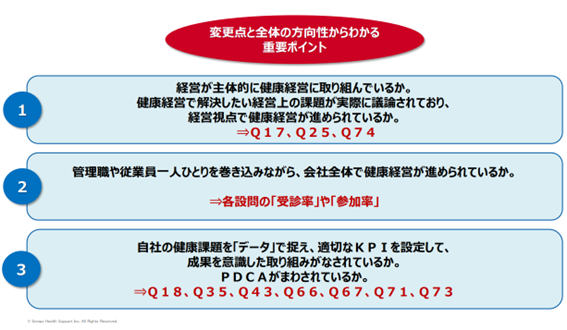

櫻又は、今回の変更点と全体の方向性を踏まえ、企業が注力すべき3つの重要ポイントを提示しました。

- 経営が主体的に健康経営に取り組んでいるか

これまでは、経営層が健康経営を「経営課題」として捉え、主体的に議論し、推進しているかが問われるようになりました。特に、Q17(健康経営の方針策定)とQ25(経営レベルの会議での議論)が関連しており、配点も高い重要な設問です。

櫻又は、多くの企業が形式的な取り組みはできているものの、「取締役会での議論」には依然としてハードルを感じていると指摘しました。しかし、コーポレートガバナンス・コードの原則2-3には「従業員の健康や労働環境への配慮」がサステナビリティに関する課題として明記されており、経営層が人に関する重要課題として、健康経営を議論することの重要性が改めて強調されました。経営者が「自社の社員が生き生きと働けているか」「中長期的な人員構成は大丈夫か」といった人に関する関心事を把握し、それに沿って健康経営の意義や成果を提示することが求められます。

具体的な対応策:

- 健康経営を経営戦略に組み込む: 単なる福利厚生ではなく、企業の持続的な成長に不可欠な「人的資本投資」と位置付け、経営会議や取締役会で定期的に議論する議題として設定しましょう。

- 経営層の関心事を把握し、健康経営の意義を提示: 経営者が「人」に関して何を重視しているかを理解し、それに合わせた健康経営の必要性や成果を明確に伝えましょう。

- 外部への情報開示も視野に入れる: 人的資本経営の流れの中で、健康経営の取り組みを社外にどのように開示していくかという視点も重要です。

- 管理職はもちろん、従業員一人ひとりを巻き込めているか

健康経営の施策が、単に企業側から提供されるだけでなく、従業員が「自分ごと」として捉え、積極的に参加・行動しているかが重視されています。特に、定期健診や任意検診の受診率、各種健康増進施策への参加率、ストレスチェックの受験率といった「アウトカム(結果)」のウェイトが高まっています。フィードバックシートでも、これらのアウトカム指標の達成度が評価されています。

セミナーでは、この参加率や受診率を向上させるための鍵として、「健康風土(健康文化)」の醸成が挙げられました。これは「無形資源」であり、長期的に見て極めて重要であるとされました。

ここで紹介されたのが「POS(Perceived Organizational Support:知覚化された組織的支援)」という考え方です。これは、従業員が組織からどの程度評価され、ウェルビーイングに配慮されていると感じているかを示す指標で、「上司の支援」がPOSを高める上で重要な要因であることが示されました。従業員が会社から大切にされていると感じれば、自ら健康行動を起こし、施策への参加も促進されると考えられます。

具体的な対応策:

- 従業員の主体的な参加を促す施策: 従業員の意見を取り入れたり、従業員が主体的に関われるプログラムを導入したりするなど、参加意欲を高める工夫が必要です。

- 健康風土の醸成: 従業員が「会社は本当に自分たちの健康を考えてくれている」と感じられるような、長期的な視点での文化づくりが不可欠です。

- 管理職の役割強化: 管理職が、組織の代理人として従業員への支援を実践し、従業員が「上司に大切にされている」と感じられるような環境を整えることが、健康風土醸成の鍵となります。

- 自社の健康課題をデータで捉え、数量的なPDCAを回せているか?

健康経営の取り組みが、明確なデータに基づき、目標設定から効果検証までの一連のPDCAサイクルで推進されているかが問われています。Q.18(データの開示)、Q.35(目標設定)、Q.73(効果検証の作文)などが関連設問として挙げられました。フィードバックシートでは、これらの項目で定量的な分析ができていたかどうかが評価のポイントとなります。

特に注目されたのは、新たに設けられた**PHR(Personal Health Record)**に関する設問です。多くの企業が何らかのPHRサービスを導入できていることから、来年度以降は「PHRをどのように活用しているか」といった、より深掘りした質問が増える可能性が示唆されました。

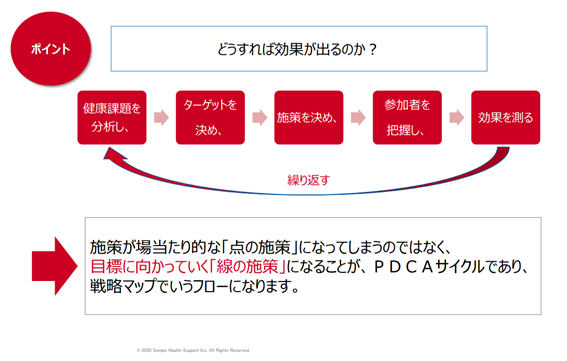

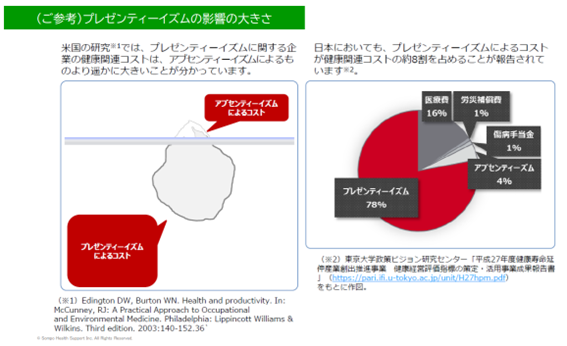

また、健康経営が目指すのは、単に健康になることだけでなく、従業員がパフォーマンスを発揮し、企業の業績や企業価値向上に繋がることであるため、「プレゼンティズム(健康上の問題による生産性の低下)」の測定と改善の重要性が強調されました。目に見えないコストであるプレゼンティズムは、目に見えるコスト(アブセンティズムや医療費)よりも経営への影響が大きいことが研究で明らかになっています。

セミナーでは、プレゼンティズムの測定ツールやその分析事例が紹介され、生活習慣、残業時間、ストレスチェック項目などとパフォーマンスの関連性を分析し、具体的な改善策を導き出すアプローチが示されました。さらに、年代別や拠点別の健康課題分析、ハイリスク者への個別アプローチの重要性も強調されました。

関連記事・・・プレゼンティーイズムの評価、理解と対策ガイド

関連記事・・・3分で読める!人事お悩み相談室~自社におけるプレゼンティーイズムとは何なのか?~|

具体的な対応策:

- 健康関連データの積極的な活用: 健康診断、ストレスチェック、問診票、PHRなどのデータを一元管理し、多角的に分析することで、自社の健康課題を明確に特定しましょう。

- プレゼンティズムの測定と分析: 従業員のパフォーマンスに関するデータを定期的に測定し、その原因を深掘りすることで、具体的な改善策に繋げましょう。

- 明確なKPI設定とPDCAサイクルの徹底: 健康課題の分析結果に基づき、具体的な目標(KPI)を設定し、施策の効果を定量的に測定し、改善につなげるPDCAサイクルを継続的に回しましょう。

- 重点施策へのリソース集中: 自社の健康課題に応じて、リソースを重点施策に集中的に投入し、「点の施策」ではなく「線の施策」として目標達成を目指しましょう。

- ハイリスク者への個別アプローチ: 全体的なポピュレーションアプローチに加え、ハイリスクと判定された従業員に対しては、産業保健スタッフによる個別のアプローチや受診勧奨を徹底しましょう。

まとめ:健康経営は「戦略的投資」であり「企業文化の醸成」

今回の健康経営セミナーは、フィードバックシートの内容から、単に形式的な取り組みでは限界がくることを示唆しました。それ以上に重要なのは、自社の健康課題に合わせた重点的なリソース投入、従業員の自律的な参加を促す組織風土の醸成、そして経営層を巻き込んだデータに基づいたPDCAサイクルの確立であると強く訴えられました。

健康経営は、一朝一夕に成果が出るものではありません。しかし、「社員のため、なんとか社員元気に」という純粋な思いで健康経営を進めることが、結果的に企業の業績向上や企業価値向上に繋がるという「逆説的な真実」があるのかもしれません。

今年の健康経営優良法人認定を目指す企業はもちろん、より本質的な健康経営を追求したい企業の皆様にとって、本セミナーで得られた知見が、具体的なアクションに繋がり、従業員一人ひとりのウェルビーイング向上、ひいては企業の持続的な成長に貢献することを期待します。

関連サービス・・・健康経営推進総合コンサルティング

セミナー資料

「健康経営度調査フィードバックシートから見る、健康経営度調査の傾向と次年度対策」

「健康経営度調査フィードバックシートから見る、健康経営度調査の傾向と次年度対策」

ノウハウを無料で確認できる!