UP

【課題別】意味がないと感じるストレスチェックを、有意義なものへ変えるポイント

【関連サービス】詳細はこちら

ストレスチェック「LLax seed」

ストレスチェック「LLax seed」

法定範囲に対応できるサービスはもちろん、努力義務となっている集団分析、職場環境改善や高ストレス者の対応など、幅広いサービスメニューをご用意しています。

「またこの時期が来たか……」

企業の人事担当者様であれば、年に一度訪れるストレスチェックの時期に、このように感じたご経験はありませんか?

従業員の心の健康を守るための重要な施策であるはずなのに、いつの間にか「毎年恒例の義務作業」と化し、「結局、何に役立っているのか分からない」と感じてしまう企業は少なくありません。

しかし、そのストレスチェックを単なる「義務」としてではなく、「組織改善のための強力なツール」として活用できれば、職場環境は改善し、不調の早期発見・予防、やがては企業価値の向上にも繋がる可能性があります。

今回は、多くの企業が「意味がない」と感じてしまう主な原因をケース別に深掘りし、その上でストレスチェックを有意義なものに変えるための具体的なポイントをご紹介します。

ストレスチェックは意味がないと思う企業の声

実際に多くの人事担当者や経営者から聞かれるのは、以下のような声です。

「毎年やっているけど、具体的な変化が感じられない」

「結果は出るけど、そこからどうすればいいか分からない」

「結局、何のためのものなのか従業員も理解していない」

「形式的な作業で、時間と費用だけがかかっている」

「個人情報の問題で、なかなか深掘りできない」

「現場からは『対策が形だけ』と冷ややかな目で見られている」

これらの声は、決して怠慢からくるものではなく、ストレスチェックを最大限に活用しきれていない現状から生まれる、切実な課題感の表れと言えるでしょう。

意味がないと思われてしまう主な原因

では、なぜストレスチェックは「意味がない」と感じられてしまうのでしょうか。具体的なケースに分けてその原因を紐解いていきます。

ケース1 集団分析を行っていない

ストレスチェックは、個人の心の健康状態を把握するだけでなく、「組織全体のリスク」を把握し、職場改善に役立てるための「集団分析」が努力義務とされています。しかし、活用イメージを持てないままでいると、集団分析自体が手間のかかる作業と認識されてしまい、実施をしないケースがあります。この場合は、そもそも集団分析を行うことで、どのような情報が可視化されるのかがイメージできていないケースが多いです。

【対策】

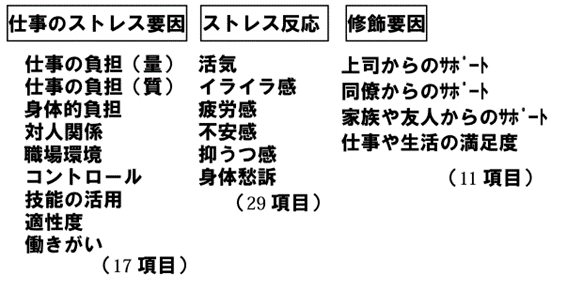

集団分析を実施するとどのような情報が手に入れられるのかを再確認しましょう。ストレスチェックは厚生労働省が推奨している職業性ストレス簡易調査票の57問を使用されることが多いですが、それらを組み合わせ、19の指標として結果が出力されます。それらの指標に目を通し、自社が課題に感じている指標がないかどうかチェックをしてみることです。普段感じている自社や自部門のイメージと出てきた指標が合致しているのか、そうでないかなど人事・労務等担当部門で協議をしてみることをお勧めします。

<職業性ストレス簡易調査票(57問)を構成する指標>

ケース2 集団分析を行っているが、少人数部門が多く結果が出力されない

特に中小企業や、大企業内でも小規模な部門が多い場合によくあるケースです。集団分析は、個人が特定されないように、通常10人未満の部署ではデータ出力していないケースが多いです。これにより、多くの部署で結果が見えず、「結局、何も分からない」という状況に陥ってしまいます。この課題を克服するための対策は以下の通りです。

【対策】

より大きな単位での集計・分析

少人数の部門が多い場合、複数の類似部門や事業部全体、あるいは地域ごとの事業所など、より大きな単位でデータを集計し、集団分析を行います。これにより、プライバシーを保護しつつ、全体的な傾向を把握することが可能になります。ただし、数字遊びにならないように、職場改善活動ができる括り方を意識することには注意してください。

10名未満でも分析をしてもよい場合がある

実は平均点等、個人の結果が特定されないように配慮されていれば10名未満の単位でも集団分析を行うことが認められています。(厚生労働省「こころの耳 ストレスチェック制度関係Q&A」より) あまり少人数にならない程度に、分析部門の再設定を検討してみてもよいかもしれません。

ケース3 集団分析結果は揃っているが、ここからどうすべきか分からない

集団分析の結果は手元にあるものの、「部署ごとのストレス要因が分かったけれど、具体的に何をすればいいの?」「他の部署と比べて自部署は悪いけれど、なぜ悪いのか、どう改善すればいいのかが不明瞭」といった声も多く聞かれます。この状況を打開するための対策は以下の通りです。

【対策】

このケースは、出てきた結果の見方がわからないため、数値の裏側にある背景(仮説)が読み取れない点が、多く挙げられます。対策としては、一度でよいのでコンサルタントなどの専門家から直接集団分析の報告を受けてみるのが良いでしょう。

ストレスチェックの結果は、単なる数字の羅列ではありません。メンタルヘルスや統計の知見を持つ専門家から、結果の読み解き方や本質的な課題の特定についてアドバイスを受けることで、次第に自身でもある程度の読み解きができるようになってきます。

ケース4 集団分析結果を用いて対策を行っているが、効果が出ていない

「ストレスチェック後に研修を実施した」「残業時間削減に取り組んだ」など、対策は講じているものの、次回のストレスチェックで結果が改善されなかったり、従業員から「何も変わらない」という声が上がったりするケースです。この状況を改善するための対策は以下の通りです。

根本原因へのアプローチと深掘り

一度立ち止まって、本当に従業員のストレスとなっている根本原因は何かを深掘りします。例えば、「残業が多い」という結果に対し、単に残業時間を削減するだけでなく、業務量の見直し、業務プロセスの改善、ツールの導入、人員配置の最適化など、多角的な視点からアプローチします。

管理職や従業員の巻き込み

対策を会社側が一方的に決めるのではなく、管理職や従業員の声を聞き、改善策の立案段階から積極的に巻き込みます。現場の意見やアイデアを取り入れることで、対策の実効性が高まります。

効果測定とフィードバックの仕組み化

実施した対策が本当に効果的だったのかを検証する仕組みを導入します。定期的な従業員アンケート、ヒアリング、具体的なKPI(例:次回のストレスチェック結果、従業員満足度調査)などを設定し、対策の成果を可視化。その結果を従業員にもフィードバックすることで、取り組みへの信頼感を高めます。

継続的な取り組みと経営層のコミットメント

最も重要です。対策が単発で終わらないよう、継続的な改善活動として位置づけます。経営層がストレスチェックの結果や改善活動に強いコミットメントを示し、必要なリソース(予算、人員、時間)を確保することで、長期的な視点での職場改善を推進します。

成功体験の積み重ねが重要

ストレスチェック制度の有効活用は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。壮大な目標を掲げ、一気に全てを変えようとすると、途中で息切れしてしまったり、現場の反発を招いたりするリスクが高まります。大切なのは、「欲張らずに、スモールステップで一段ずつ進む」ことです。

上記に挙げたケース1からケース2に、ケース2からケース3に、といった形で着実に進めてみましょう。特に、ケースが進むほど難易度も上がるので、時間も必要になります。

注意ポイント

ストレスチェックは非常に有用なツールですが、万能ではありません。以下のような目的をストレスチェックに期待している場合、その有効性には限界があることを理解しておく必要があります。

個人の適性判断や人員配置の直接的な決定:

ストレスチェックは個人の能力を評価するものではありません。適性や配置転換の判断は、別の評価や面談を通じて行うべきです。

特定のハラスメントやトラブルの直接的な特定:

ストレスチェックでハラスメントの存在を直接特定することはできません。あくまで「兆候」を掴むものであり、具体的な問題は別途、相談窓口やハラスメント調査を通じて解決する必要があります。

特定の「問題社員」の特定と対処:

ストレスチェックはあくまで組織全体の傾向や、個人のメンタルヘルスの状況を把握し、必要なケアに繋げるためのものです。また、実施者や実施事務従事者以外は高ストレス者を含む従業員のストレスチェック結果を閲覧することは禁じられています。

離職防止の「特効薬」:

ストレスチェックの活用だけで離職率が劇的に改善するわけではありません。これは組織改善の一つの要素であり、人事制度、評価、キャリアパスなど、多角的な施策と組み合わせて初めて効果を発揮します。

まとめ

ストレスチェックを単なる義務で終わらせてしまうのは、本当にもったいないことです。 その結果を真剣に受け止め、職場の課題を見つけ、原因を探ることで、従業員がもっと安心して、そしてイキイキと働ける、そんな職場に変えるヒントを得ることができます。

もし「当社でも、もっとストレスチェックを活かしたい!」と感じたら、どうぞお気軽に当サイトを通じてご相談ください。貴社の状況に合わせて「意味のあるストレスチェック」への一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。

【関連サービス】詳細はこちら

ストレスチェック「LLax seed」

ストレスチェック「LLax seed」

法定範囲に対応できるサービスはもちろん、努力義務となっている集団分析、職場環境改善や高ストレス者の対応など、幅広いサービスメニューをご用意しています。