UP

【人事担当者必見】休職からの復職支援を徹底解説!スムーズな職場復帰と再休職防止のポイント

本記事では、復職支援の基本から具体的なプロセス、効果的なプログラムの作成方法、再休職を防ぐためのポイントまで、企業の担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。厚生労働省のガイドラインも引用しながら、信頼性の高い情報を提供しますので、ぜひ貴社の復職支援にお役立てください。

【関連サービス】オンライン復職支援サービス 「LLax come-back support online」

【関連サービス】産業医With

復職支援とは

「復職支援」とは、従業員が病気や怪我、メンタルヘルス不調により休職した後、再び職場へ復帰できるよう企業が支援することを指します。これは単に職場に戻るだけでなく、休職者が心身ともに安定した状態で業務を継続し、再休職に至らないよう環境を整えることを目的としています。

■リワークとの違い

「リワーク(Re-work)プログラム」は、主に医療機関や就労支援施設などが提供する、休職者の社会復帰・職場復帰に向けたリハビリテーションプログラムです。生活リズムの再構築、心理療法、コミュニケーション練習などを通じて、休職者がセルフケア能力を高め、復職に必要なスキルを習得することを目指します。

一方で、復職支援は企業側が従業員の職場復帰を支援する取り組み全般を指し、リワークは復職支援の一部として、休職者が外部機関で受ける専門的な訓練という位置づけになります。企業は、休職者がリワークプログラムを利用することも含め、復職支援全体を計画・実行します。

■両立支援との違い

「両立支援」とは、従業員が治療(がん、糖尿病などの持病の治療や不妊治療など)と仕事、あるいは育児や介護と仕事を並行して行えるよう企業がサポートする取り組み全般を指します。短時間勤務制度、フレックスタイム制度、休暇制度、テレワーク制度などが含まれます。

これに対し、復職支援は「休職を経て職場に戻る」という特定のフェーズに特化した支援です。両立支援が「休職をしない、あるいは休職期間を短くして仕事を続けるための支援」とすれば、復職支援は「一度仕事を離れた人が、再び仕事に復帰するための支援」という点で異なります。ただし、復職後も治療の継続が必要な場合は、両立支援の観点も重要になります。

■オンライン復職支援について

近年「オンライン復職支援」が注目されています。これは、面談、カウンセリング、リワークプログラムの一部(もしくは全て)をオンライン形式で提供するものです。

メリット:

- 地理的制約の解消: 遠隔地の従業員や医療機関へのアクセスが困難な地域に住む従業員でも支援を受けやすい。

- 心理的ハードルの低減: 自宅などリラックスできる環境から参加できるため、対面よりも心理的な負担が少ない場合がある。

- 効率性: 移動時間やコストの削減につながる。

注意点:

- 通信環境: 安定したインターネット環境が必要。

- プライバシー・セキュリティ: 機密情報の取り扱いやツールの選定に十分な配慮が必要。

- 非言語情報: 表情や声のトーンなど、対面では得られる非言語情報が伝わりにくい場合があるため、コミュニケーション方法を工夫する必要がある。

オンラインとオフラインのハイブリッド型など、従業員の状況や企業の体制に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

復職までの一般的な流れ

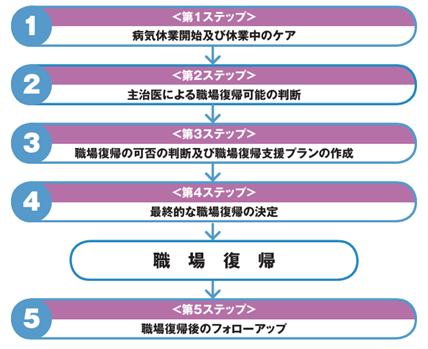

従業員の職場復帰を支援する上で、厚生労働省が策定した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」は重要な指針となります。ここでは、この手引きに沿った一般的な復職支援の流れを解説します。

引用 厚生労働省 「心の健康問題により休業した労働者の復職支援の手引き」より

■病気休業開始及び休業中のケア

従業員が心身の不調により休業を開始する段階です。

<企業が行うこと>

- 休職制度の適用、傷病手当金などの説明。

- 休職中の連絡方法や頻度を従業員と合意する(基本的には本人の体調を最優先し、最小限に留める)。

- プライバシー保護を徹底し、休職理由や状況を安易に他者に開示しない。

■主治医による職場復帰可能性の判断

従業員の症状が回復し、職場復帰の意思が固まった段階で、主治医が復帰の可否を判断します。主治医による診断は、日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要です。

■職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

主治医の診断書に基づき、企業側が最終的な職場復帰の可否を判断し、具体的な復帰支援プランを作成します。

<企業が行うこと>

- 情報収集: 診断書の内容に加え、本人の状況、職場環境、業務内容などを総合的に把握します。

- 産業医との連携: 産業医がいる場合は、産業医の意見を必ず聞きます。産業医は、主治医の診断書を参考に、医学的見地から復帰の可否や配慮事項について企業に助言します。

- 関係者との調整: 人事、管理監督者、産業医、本人で綿密な話し合いを行い、復帰日、業務内容、勤務形態、就業上の配慮(負荷軽減、時間短縮など)を具体的に決定します。

- 試し出勤制度の検討: 段階的な復帰を促すため、リハビリ出勤、模擬出勤、試し出勤などの制度を適用することも有効です。

- 物理的な職場環境の準備: 座席、PCなどの準備を整えます。

■最終的な職場復帰の決定

復帰支援プランが合意され、全ての準備が整ったら、企業が正式に職場復帰を決定します。企業は、 復帰日、配属先、業務内容、勤務条件などを記した辞令や通知書を発行し、本人に伝えます。必要に応じて、復帰後のサポート体制(相談窓口、定期面談など)についても改めて説明します。

職場復帰

実際に職場へ復帰する段階です。

<企業が行うこと>

- 復帰当日の対応: 本人や周囲の従業員に配慮し、スムーズな受け入れ体制を整えます。

- 周囲への周知: 本人のプライバシーに配慮しつつ、必要な範囲で周囲の従業員に復帰と配慮事項を伝えます。これにより、周囲の理解と協力が得られやすくなります。

- 業務調整: 試し出勤や勤務時間、業務内容など決定した復帰支援プランに基づき、本人のフォローアップを行います。

■職場復帰後のフォローアップ

復帰後も継続的なフォローアップが再休職防止に非常に重要です。

<企業が行うこと>

- 定期的な面談: 管理監督者や人事担当者が定期的に本人と面談し、体調や業務状況、困りごとがないかを確認します。

- 産業医面談: 必要に応じて、産業医との定期的な面談を調整します。

- 業務内容・量の再調整: 本人の回復状況、産業医や管理職の意見を参考に、段階的に業務量や内容を調整していきます。

復職支援プログラムの作成手順

ここでは、一般的な復職支援プログラムの作成手順についてご説明します。

■目的の明確化と現状把握

- 目的の明確化:「なぜ復職支援プログラムが必要なのか?」を明確にします。例えば、「休職者のスムーズな職場復帰と定着を促す」「再休職率の低減」など重視すべきポイントを整理します。

- 現状把握:自社での休職・復職の実態(人数、平均の休職期間、再休職率など)を把握します。既に既存の支援プログラムがある場合は、課題点はどこにあるのかを明確にします。

場合によっては、復職した従業員やその管理職から意見をヒアリングしてもよいでしょう。

■基本方針と関係者の設定

- 基本方針の策定:復職支援に対する企業の基本的なスタンスを定めます。「治療優先」「早期復帰優先」などですが、一般的には再休職の可能性をできる限り低くするために「治療優先」とすることが多いです。

- 関係者の洗い出しと役割分担:プログラムに関わる部署や担当者(人事、管理職、産業医、カウンセラー、外部機関など)を明確にし、それぞれの役割と責任を定めます。当然、経営層のコミットメントも不可欠です。主な関係者と期待役割について、厚生労働省のガイドラインからご紹介します。

・管理監督者

職場環境等の問題点の把握と改善、就業上の配慮

職場復帰後の労働者の状態の観察

・人事労務管理スタッフ

人事労務管理上の問題点の把握

労働条件の改善、配置転換・異動等の配慮

・産業医等

専門的な立場から、管理監督者及び人事労務管理スタッフへ助言及び指導

主治医との連携における中心的役割

就業上の配慮に関する事業者への意見

・衛生管理者等 ※1

労働者に対するケア及び管理監督者のサポート ※2

人事労務管理スタッフや事業場外資源との連絡調整 ※2

・保健師等

労働者に対するケア及び管理監督者に対する支援

・心の健康づくり専門スタッフ

専門的な立場から、他の事業場内産業保健スタッフ等へ支援

※1 50名未満の事業場においては、衛生推進者又は安全衛生推進者

※2 事業場内メンタルヘルス推進担当者を選任している場合は、これらの事項を行う

具体的な支援内容の作成

具体的な支援内容を検討し、体系化します。

休職前の対応:

・休職に至る前の相談窓口の設置(産業医、カウンセラー、外部EAPなど)。

・管理職向けメンタルヘルス研修(ラインケア)。

休職開始時の対応:

・休職制度(傷病手当金など)の説明、手続きの案内。

・休職期間中の連絡頻度・方法の合意(原則として本人の体調を最優先)。

・傷病手当金申請書類のサポート。

休職期間中のケア:

・定期的な連絡(本人の希望に沿った頻度と内容)。

・必要に応じて産業保健スタッフによる面談や相談対応。

・リワーク施設や外部専門機関の情報提供。

復職判断時の対応:

・主治医からの診断書(職場復帰可能の判断と就業上の配慮事項)の提出依頼。

・産業医による面談と医学的意見の聴取(診断書内容の確認、職場復帰の可否、就業上の配慮に関する意見)。

・必要に応じて産業医から主治医への情報提供書による意見照会(本人の同意必須)。

・本人、人事、産業医、管理職による復職時面談。

復職準備・段階的復帰:

試し出勤制度の導入: リハビリ出勤、模擬出勤、サテライトオフィスでの勤務など、職場に段階的に慣らすための制度。

段階的勤務制度:

短時間勤務、勤務日数制限、残業免除、業務内容制限など、これらの適用期間、解除基準を明確に定めます。

職場復帰後のフォローアップ:

・定期面談: 管理職、人事による定期的な面談(初期は高頻度で)。

・産業医面談: 復帰後の状態確認、必要に応じた医学的助言。

・職場環境の調整:定期的な業務量・内容の見直しと調整。

・相談窓口: 引き続き利用できる相談窓口の案内。

・周囲の従業員への周知:本人の同意のもと、配慮事項などを共有し、協力体制を促す。

■制度化と運用ルールの整備、周知

策定したプログラムを就業規則や社内規定に明記し、制度として確立します。必要に応じて、説明会を実施することもあります。復職支援の内容はマニュアル化し、関係者がスムーズに運用できるよう周知しましょう。

復職時面談のポイント

■復職時面談の目的と重要性

復職時面談の主な目的は、休職者の現在の健康状態や業務への不安、必要な配慮事項などを直接確認し、職場復帰への具体的な準備を進めることです。企業側と休職者本人が直接話し合い、認識をすり合わせることで、復帰後のトラブルを未然に防ぎ、安心して業務に取り組める環境を整えることができます。

■面談で確認すべき項目

- 本人の体調・症状の確認: 現在の症状の有無、服薬状況、睡眠・食欲などの基本的な生活リズムについて尋ねます。

- 業務への意欲と不安: 復帰への意欲、どのような業務から始めたいか、どのような点に不安を感じているかを確認します。

- 就業上の配慮事項: 主治医の診断書に記載された内容を再確認し、本人がどのような配慮を希望するか具体的に聞き取ります(例:残業の有無、業務量の調整、休憩の取り方、通院の必要性など)。

- 通勤状況: 通勤時間や通勤手段、満員電車などのストレス要因について確認します。

- 生活リズム: 休職中の生活リズムと、復職後の理想的な生活リズムについて話し合います。

- 相談相手・緊急時の連絡先: 困ったときに誰に相談したいか、緊急時の連絡先などを確認します。

- 今後のサポート体制: 定期面談の頻度や担当者、産業医面談の機会など、復帰後のサポート体制を改めて説明します。

■面談時の注意点

- 傾聴と共感: 本人の話をじっくりと聞き、共感的な態度で接します。一方的に質問攻めにしたり、説教じみた態度をとったりすることは避けてください。

- プライバシーの配慮: 面談内容は極めてデリケートな情報が含まれるため、秘密保持を徹底し、関係者以外には開示しないことを明確に伝えます。

- 一方的な判断をしない: 企業側が一方的に復職の可否を判断したり、業務内容を押し付けたりせず、本人の意見や希望を尊重しながら、可能な範囲で調整を行います。

- 事実に基づいた客観的な情報交換: 感情的にならず、主治医の診断書や企業としての判断基準など、客観的な事実に基づいて話し合いを進めます。

- 記録の作成: 面談で合意した内容や決定事項は必ず文書化し、本人にも確認してもらい、控えを渡すようにします。これは、後の誤解を防ぐためにも重要です。

- 適切な場所と時間: 静かで落ち着いた環境で、十分な時間を確保して面談を行います。

■定期的な見直し

休職者の復帰率、再休職率、アンケート調査などを参考に、PDCAサイクルを回して継続的な改善を図ります。

まとめ

従業員の復職支援は、単なる休職からの復帰手続きではなく、従業員が再び安心して能力を発揮できる環境を整えるための重要な取り組みです。本記事で解説したように、復職支援には多岐にわたる要素が含まれ、人事、管理職、産業医、そして主治医など、多くの関係者の連携が不可欠です。

当社では、メンタルヘルス分野に精通した復職支援の経験豊かな産業医をご紹介しています。無料相談も受け付けていますので、ぜひご検討ください。

独自ネットワークを活用した実績豊富な産業医のご紹介「産業医With」

独自ネットワークを活用した実績豊富な産業医のご紹介「産業医With」