UP

【セミナー特集】職場環境改善の上手な進め方と実際の効果とは

目次

変化につなげる!職場環境改善の成功戦略:推進のポイントと効果を解説

本記事では、過去ご好評いただいたWEBセミナー『「変化につなげる!職場環境改善」~職場環境改善の上手な進め方と実際の効果とは~』の講演内容から、職場環境改善を効果的に進めるためのポイントと、具体的な効果について解説します。

職場環境改善を取り巻く現状と目的

職場環境改善は、従業員の健康と企業の成長を両立させるための重要な投資です。近年、長時間労働やハラスメント、多様な働き方(テレワークなど)への対応など、企業が直面する課題は多岐にわたります。こうした中で、職場の物理的環境だけでなく、従業員が健康的に働きがいを持って仕事に取り組めるような「心理的・社会的環境」の改善が特に重視されています。これは、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、組織全体の生産性向上につなげることを目的としています。

厚生労働省の「こころの耳」ポータルサイトなど、公式な情報源も積極的に活用し、職場環境改善の全体像を理解することが推奨されます。

サーベイ活用の重要性:目に見えない課題を見つける

職場環境改善を進める上で、ストレスチェックをはじめとする各種サーベイは非常に有効なツールです。サーベイは、まるで氷山の水面下に隠れた部分のように、普段意識されにくい組織の問題、特に「プロセス」に潜む課題を可視化する役割を果たします。

例えば、ストレスチェックの集団分析結果は、部署ごとのストレス状況を把握し、具体的な改善策を検討する貴重な手掛かりとなります。多くの企業で集団分析が実施され、その結果が様々な対策に活用されている一方で、「サーベイ疲れ」や形骸化といった課題も指摘されています。サーベイの結果を単に取得するだけでなく、それをいかに「変化」につなげるかが重要です。

変化を促す職場環境改善の推進サイクルとポイント

効果的な職場環境改善は、以下のサイクルとポイントを押さえることで実現します。

■推進サイクル

- サーベイ実施と結果分析: まずは現状を把握します。全体的な課題に加え、特に支援が必要な部署を特定します。

- 取り組み方針の検討: サーベイ結果だけでなく、離職状況、残業時間、他のサーベイ結果、人事情報など、多角的な情報を基に真の課題を見極めます。

- 支援部署の選定と支援方法の検討: 現場の管理職と協力体制を築き、責任追及ではなく「困り事を共有する」姿勢で臨みます。管理職による改善活動の支援、従業員参加型ワークショップ、研修、部署独自の活動支援など、状況に応じた最適な方法を選択します。

- 支援の実施とフォローアップ: 上位層のコミットメントを得て、具体的な施策を実行します。活動後も定期的にフォローアップを行い、継続的なサポートを通じて成果を定着させます。

- 効果検証: 翌年度のサーベイ結果で変化を確認し、活動のプロセス自体も評価しながら、粘り強く改善を続けます。職場環境改善は長期的な視点で行うことが多く、小さな変化も見逃さずにフィードバックし、モチベーション維持に努めることが大切です

関連記事・・・職場環境改善のアイデア 具体例やポイント解説、活用ツールも紹介

■推進のポイント

- コンセプトの明確化: 「何のために、何を実現したいのか」という目的を明確にすることが、活動の土台となります。

- 経営層のコミットメント: 組織の責任を負う上位層が、改善活動を管理するだけでなく、「共に取り組む、支援する」姿勢を示すことが、現場の推進力を高めます。

- コストの最適化: 時間、参加者、資材、費用など、あらゆるコストを考慮し、物理的・心理的ハードルを下げて、継続可能な活動設計を目指します。既存の活動に組み込んだり、不必要な活動をやめる発想も重要です。

- 気持ちを大事にする: 組織は人の集まりであり、人の意識や行動変容が変化の鍵を握ります。従業員一人ひとりの自主性やモチベーションを尊重し、推進者自身の気持ちや共に活動する仲間の気持ちも大切にすることで、大きな力を発揮できます。

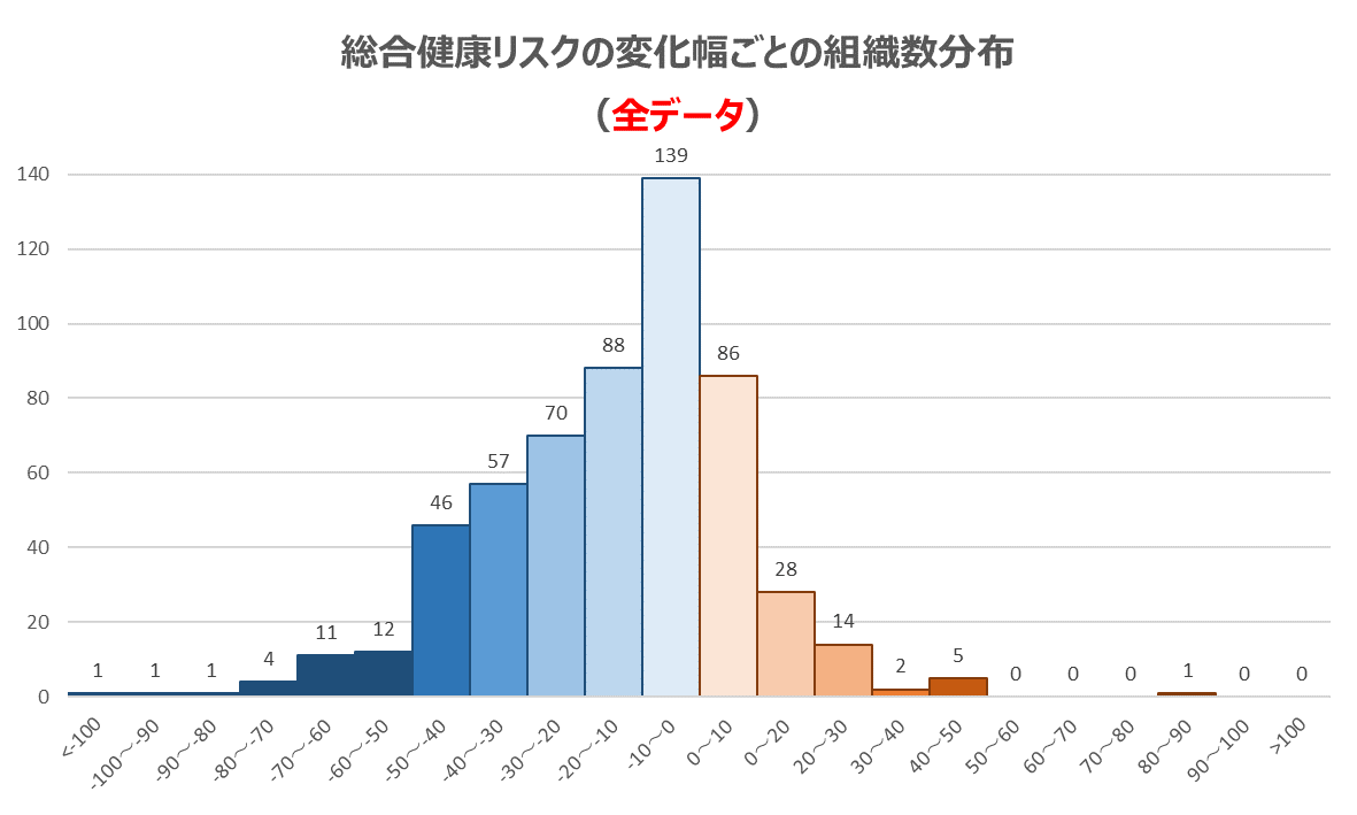

数値で見る職場環境改善の効果

SOMPOヘルスサポートが実施した検証では、職場環境改善に取り組んだ組織の75%で、ストレスチェックの総合健康リスク値が大きく改善する傾向が見られました。これは、全国平均と比較して総合健康リスクが14.05ポイント低減したことに相当します。

特に、管理職コンサルテーションやワークショップのように、具体的な改善計画の策定プロセスを含む手法は、知識付与が中心の研修に比べて高い改善効果が認められました。

■改善が見られた組織に表れた変化

- 上司の行動変容: 上司のサポートに関する項目で顕著な改善が見られました。

- 同僚からのサポート向上: 上司だけでなく、同僚間の相互支援も向上することが明らかになりました。これは、組織全体の相互支援体制を構築することの重要性を示唆しています。

- 量的負担感の低減: 業務量そのものが減っていなくても、周囲のサポートやコミュニケーションの向上により、従業員の負担感が軽減されていることが示唆されました。これは、ストレス耐性の高い、生産性の高い職場づくりが進んでいることを意味します。

- 働きがいの向上: モチベーションに関連する項目でも改善が見られ、従業員のエンゲージメント向上につながる側面も確認されています。

これらの結果は、職場環境改善が単なる「義務」ではなく、従業員のストレス要因を軽減し、エンゲージメントを高め、仕事の効率化を進める「投資」として、企業に具体的な良い変化をもたらすことを示しています。

まとめ

ストレスチェックの集団分析結果を起点に、管理職やメンバーが主体的に現状に向き合い、具体的で適切な改善活動計画を策定・実行することで、組織には良い変化が生まれます。

魅力的な職場の実現に向けて、まずは一歩踏み出し、継続的な取り組みを通じて、従業員がいきいきと働ける環境を築いていきましょう。実効的な職場環境改善には、適切な「心構え(マインド)」と「技術(スキル)」の両方が必要です。

自社での対応に悩んだときは、ぜひSOMPOヘルスサポートに相談してみてください。

【セミナー配布資料】

【セミナー配布資料】